案例摘要

广西主要迁飞性害虫监测预警平台以"数据+模型+人工智能"为核心驱动,融合多源数据与大语言模型(LLM)技术,构建精准预测与智能决策体系。平台创新性地实现LSTM时序预测模型与大语言模型驱动的知识图谱协同应用,结合物联网、AI图像识别、语音交互等技术,显著提升虫情监测效率和预警科学性。以稻飞虱监测为典型,平台通过自然语言处理(NLP)解析农户语音填报数据,依托动态知识图谱生成可视化报告,并通过大语言模型实现多语言预警信息精准推送。在减少农药使用、优化防控决策、推动农业数字化等方面成果显著,为农业病虫害智能防控树立标杆。

实施背景

(一)虫害威胁农业生产

虫害是农业生产的重大制约因素,迁飞性害虫危害尤其严重。据UNFAO统计,全球每年因虫害造成潜在作物产量损失约30%。广西地处我国南部,毗邻东南亚,是境外迁飞性害虫如草地贪夜蛾、稻飞虱、稻纵卷叶螟等迁入我国的首站和北上虫源基地,这些害虫短时间内可引发区域大暴发,严重威胁农作物生长和粮食安全。

(二)传统监测方式存在局限

传统病虫害测报依赖植保人员田间调查填报,存在诸多弊端。一方面,病虫害测报指标计算复杂,给测报人员带来繁重的数据统计和计算工作,导致监测效率低下;另一方面,难以保证数据填报质量,且人工监测易受主观因素影响,无法及时、精准地掌握病虫害发生情况。

(三)农业发展对监测预警有新需求

随着农业现代化发展,对农作物病虫害监测预警的及时性、准确性和科学性提出了更高要求。各级农业部门和农业企业急需借助先进技术,提升监测预警能力,实现科学防控,减少农业灾害损失,保障农产品质量安全和生态环境。

(四)技术革新催生新机遇

人工智能与大语言模型的快速发展,为农业监测预警提供了全新工具。通过语义理解、多模态数据分析等能力,可突破传统模型的局限性,实现更高效的虫情解析与决策支持,满足农业现代化对智能化、个性化的迫切需求。

实施目标

(一)精准监测与预警

利用先进技术手段,实现对迁飞性害虫的实时、精准监测,准确预测其发生趋势、发生量和迁飞轨迹,及时发布预警信息,为农业生产提供有力支持。

(二)科学指导防治

通过数据分析和模型运算,为农业生产者和管理者提供科学合理的防治建议,指导精准用药,减少农药使用量,降低防治成本,提高防治效果,保障农产品质量安全。

(三)推动农业现代化

借助智能物联网技术和AI识别技术,丰富虫害数据来源和调查手段,提升田间虫情调查效率,减轻一线植保测报人员工作负担,促进农业信息化、数字化、智能化建设,推动农业现代化进程。

(四)保障粮食安全与生态平衡

有效预防和控制迁飞性害虫爆发,减少因虫害导致的减产等农业灾害,保障粮食安全;同时,减少化学农药对环境的污染,促进生态平衡,实现农业可持续发展。

(五)强化智能决策与知识共享

利用人工智能与大语言模型技术,构建开放式知识共享平台,实现病虫害防治经验的智能化沉淀与传播。通过AI驱动的案例库和专家系统,为不同区域提供适配本地条件的防控方案,推动农业知识普惠化。

建设内容

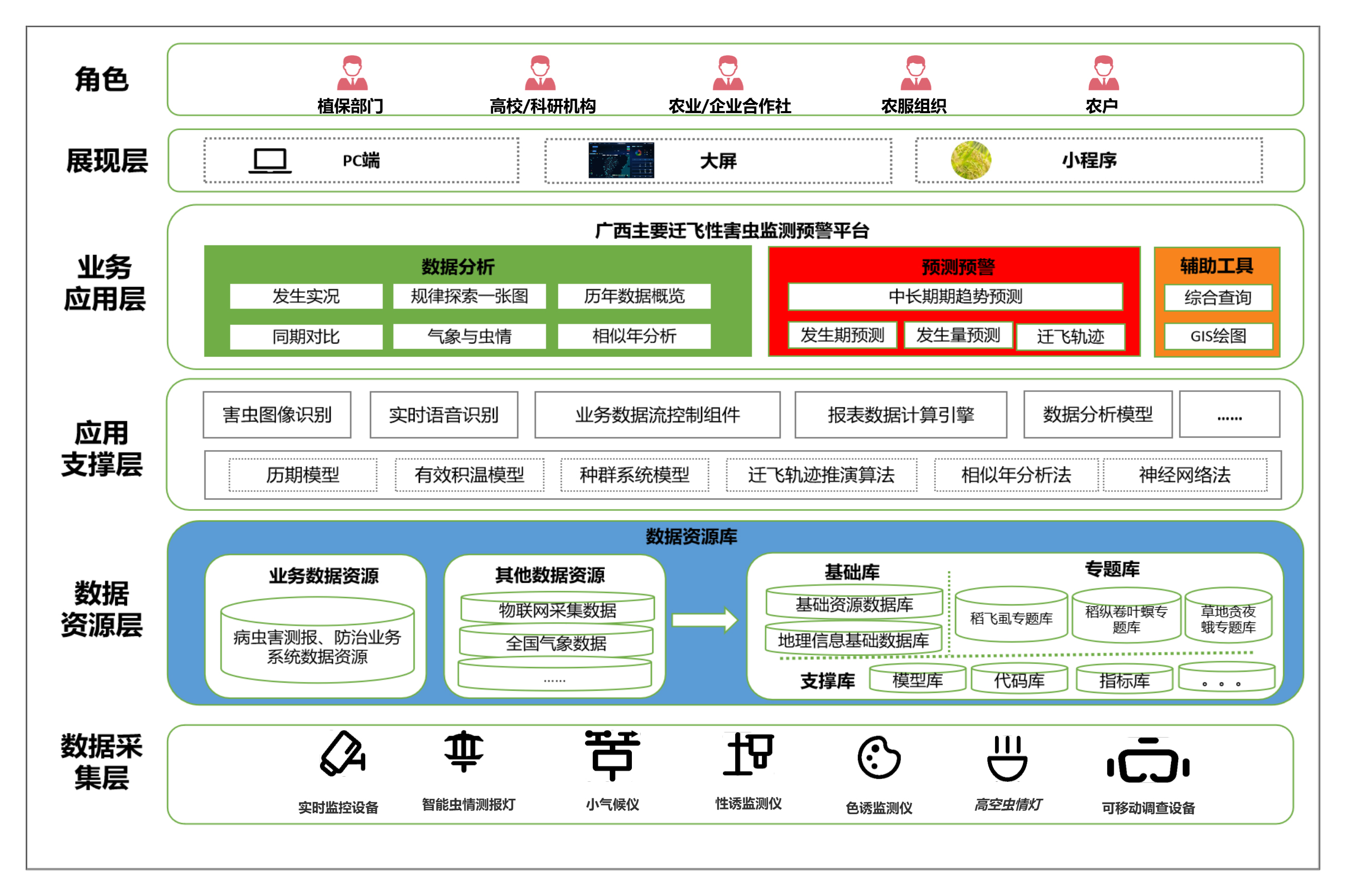

(一)构建应用架构

平台采用分层架构设计,涵盖数据采集层、数据资源层、应用支撑层和业务应用层。数据采集层通过性诱监测仪、智能虫情测报灯等多种设备采集数据;数据资源层存储管理各类结构化、非结构化和半结构化数据;应用支撑层集成害虫图像识别、实时语音识别等技术及多种分析算法;业务应用层包含数据分析、预测预警和常用工具模块,实现业务处理流程。

(二)运用关键技术

1.基于神经网络的害虫发生趋势预测模型:选用时序性神经网络LSTM预测迁飞性害虫下一代次虫量和发生为害率,结合温度、湿度等气象数据,学习复杂非线性关系,并提供防控措施。

2.基于高空风场的害虫迁飞轨迹推演模型:运用hysplit方法,结合虫源地情况和气象数据,每日计算预报地点迁入迁出情况,展示害虫迁飞轨迹。

3.智能交互场景下的田间病虫害语音填报技术:通过语音助手询问田间信息,构建语音识别匹配数据库,采集分析填报记录,优化个性特征更正库,实现语音填报和自动更正。

4.害虫图像识别技术:利用多种设备采集害虫图像,经预处理后,运用机器学习和深度学习算法进行分割、检测和分类识别,确定害虫种类和数量。

5.报表数据分层汇算平台:作为数据中间中心,统一指标和定义,实现数据一次填报、层层汇算,配置计算方法和逻辑关系,校验数据质量。

6.物联网技术:采用多种通信技术和协议,保障物联网设备与云端系统连接,实现数据安全传输和远程控制,高效处理海量时序大数据。

7.大语言模型驱动的智能决策支持系统:引入大语言模型(LLM)技术,结合农业专业知识库,构建智能问答与决策支持模块。通过自然语言交互,植保人员可快速查询病虫害特征、防治方案及历史案例;同时,系统自动解析农户语音填报的田间数据,生成结构化报告,并提供多语言服务,提升基层用户的操作便捷性。

8.人工智能驱动的动态知识图谱构建:基于大语言模型与迁移学习技术,整合多源异构数据(如文献、气象、虫情记录等),动态构建病虫害知识图谱。该图谱可实时更新害虫迁移规律、抗药性演变及环境关联性,为模型预测和防治策略优化提供深层语义支持。

(三)完善数据要素利用方案

1.数据源:涵盖作物生长环境监测数据、病虫害监测数据、气象数据和专业知识库。

2.数据整合方案:通过预处理、计算和汇总三个阶段,清洗、标注、关联分析数据,构建预测模型,生成报告并可视化展示。

3.应用场景价值:实现病虫害精准防控、优化种植管理、支持农业政策制定、服务农业保险、助力农业科研与教育。

实施效果

(一)实用价值显著

1.以稻飞虱监测预警为例:稻飞虱严重影响水稻生产,平台通过智能虫情设备实时监测,分析历年数据和气象资料掌握发生规律。基层测报人员利用移动智能监测设备调查虫情,平台整合预测结果和气象信息,对稻飞虱发生规模、时间和面积进行短、中、长期预测并预警。

2.解决行业痛点

o提升监测预警能力:有效应对病虫害监测预警难度加大的问题,提高时效性和准确性,提前防控。

o促进绿色发展:减少化学农药使用,改善生态环境,实现绿色生态可持续发展。

o减轻工作负担:提高数据采集效率,减轻植保工作人员田间采集和填报工作强度。

3.经济效果良好:数据采集量和完整度提升,预报准确率提高,防治效果增强,防治次数减少,虫害损失降低,具体数据待补充完善。

4.社会效益突出:提升广西迁飞性害虫数字化监测水平,为植保站和政府部门提供科技支撑,保障粮食安全,促进绿色发展,发挥阻截害虫前沿阵地作用。

(二)决策成效显著

1.降本:物联网设备和移动调查工具降低田间调查成本,精准预测减少防控成本,平台数据分析降低决策指挥成本。

2.提质:提高调查和采集数据质量,减少人为干扰;提升监测预警质量,通过多源数据结合模型运算,提高预测精准度。

3.增效:提升植保工作人员填报和调查效率,实现移动端与网络端数据同步;提高监测预警时效性,提前做出防控决策。

4.AI赋能科研与决策:通过人工智能与大语言模型的融合,平台实现了非结构化数据的自动化处理(如文献解析、农户语音记录等),显著提升数据利用率;同时,基于AI生成的动态可视化报告,辅助科研人员快速定位虫害爆发诱因,缩短研究周期。

(三)服务成效显著

1.经济效益提升:数据采集和预报准确率提升,防治效果改善,减少虫害损失,具体数据待补充完善。

2.产品可靠性增强:平台7×24小时不间断运行,设备稳定,系统具备高可靠性和容错性。

3.运行性能优化:系统响应速度快,小数据量无明显延迟,大数据量短暂延迟,平均响应时间1秒,峰值响应时间2秒,支持用户并发量2000。

4.用户满意度提高:平台提供预警信息和防治方案,帮助农户和农业管理者提早防控,减少危害损失。

5.智能交互体验升级:大语言模型支持的自然语言交互功能,使农户可通过语音或文字直接获取定制化防治建议,降低技术使用门槛;AI生成的简明预警信息(如“未来3天稻飞虱迁入高风险”),通过短信、App推送等多渠道触达用户,提升信息传达效率。

(四)协同能力增强

平台历史数据助力作物种子选育应用研究,加强抗性育种。通过提高监测预警和科学防治精准性,优化农药使用结构,减少农业内源性污染,改善区域生态环境,促进绿色生态发展。